演劇公演関連ニュース

小川絵梨子演劇芸術監督が語る2024/2025シーズン

3ヶ月にわたる『デカローグ』上演という大プロジェクトで幕を閉じた2023/2024 シーズンの演劇。秋からは2024/2025シーズンがスタートする。 新シーズンも小川絵梨子演劇芸術監督が時間をかけて取り組んできた戯曲から、こつこつプロジェクト、フルオーディションといった継続事業の成果を披露する公演。さらには 今も被害が広がり続ける戦争に繋がる作品や、時代や国に関係なく、誰もが共有できる「家族」をモチーフとするシリーズ上演「光景―ここから先へと―」三作など、 骨太な作品群が並ぶこととなった。ラインアップ決定までの経緯や各作品にかける想いを、小川芸術監督が熱量高く語るメッセージをお届けする。

物語が存在することの意味を問いかける 『ピローマン』でシーズン開幕

―新シーズンの幕開きは、小川監督が数多く演出されて きたイギリスの劇作家・映画監督であるマーティン・マク ドナーの戯曲。2013年に演出された際には紀伊國屋演 劇賞、千田是也賞、読売演劇賞優秀演出家賞などを受賞した 『ピローマン』です。

小川 『ピローマン』はマクドナー作品の中でも最も好きな戯曲。2013年にも自分で演出していますが、実はその後、コロナ禍にご縁のあった俳優の方々にお声がけし、 戯曲の勉強会を行っていたんです。その時のテキストも『ピローマン』で、今回の上演はその勉強会が始まりにあると言ってよいと思います。

繰り返し読むうち、「物語が存在することの意味や意義とは何か」という問いを、『ピローマン』という戯曲は色濃く内包していると改めて思うようになりました。 それはコロナ禍という、演劇に限らない芸術文化全般が社会や人とどのように繋がっているか、そこにどんな 意義があるかを根本から見つめ直さなければならない時期だからこその気づきだったのかもしれません。社会に帰属して生きざるを得ない私たち人間は、物語を創造することによって繋がり、それを共有することで生きる基盤を構築する。そのことを今、再びお客様と共に確かめるべく今回の上演に至りました。テーマ的には2022年4月に上演した、『アンチポデス』に通じるところもありますね。

余談ですが、イギリスのナショナル・シアター元芸術監督であるニコラス・ハイトナーと元事務局長のニック・スターが、2017年秋にブリッジ・シアターという劇場をオープンしたんですが、そのこけら落としの一本がマクドナーの書き下ろし『A Very Very Very Dark Matter』(日本未上演。童話作家アンデルセンに実はゴーストライターがいて ...............というダークファンタジー)でした。 ハイトナーは「ナショナル・シアターで多くの作品を創造したが、二人共が一番好きなのは『ピローマン』だった」と言い、なのでこけら落としにマクドナーに「作家の話」を依頼したのだ、と。物語の魅力を誰よりも知るクリエイターさえ魅了される、"物語のための物語"が今作。信頼する俳優の皆さんと新たに立ち上げたいと考えています。

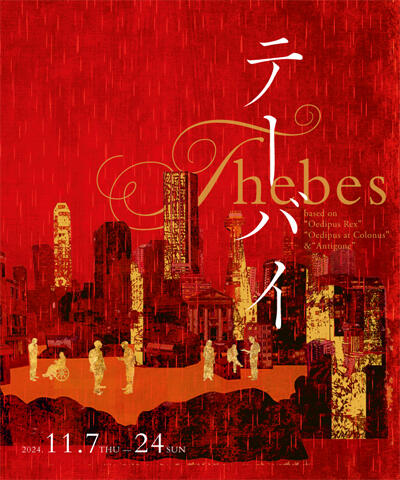

「こつこつプロジェクト」から生まれた『テーバイ』 ギリシア劇の入り口となる作品に

―続く11月は2021年6月~22年2月まで断続的に創作を重ねた、「こつこつプロジェクト」第二期から、船岩祐太構成・上演台本・演出による『テーバイ』です。

小川 日本でも上演機会の多いギリシア悲劇、ソポクレス作の『オイディプス王』とその後日譚『コロノスのオイディプス』、オイディプスの娘による兄弟埋葬を巡る物語『アンティゴネ』の三作を、船岩さんは巧みに構成し直し、ひとつの戯曲に編み上げました。「こつこつプロジェクト」期間をいかに使い、創作を進め・深めていくか非常に計画的に取り組んでいただいたうえで、見事な成果を上げてくださった。第一期から生まれ2021年12月に上演した、西沢栄治さん演出『あーぶくたった、にいたった』(作:別役実) 同様、同プロジェクトから生まれた作品として一人で も多くの方に観ていただきたく、ラインアップに加えた次第です。

タイトルロールであるオイディプスに加え、彼の後を継いでテーバイの王となり、その後、アンティゴネが行う違法の 「埋葬」を断罪するクレオンの描き方がまた秀逸で。

―「こつこつプロジェクト」期間中の作品の進化と上演を拝見し、個別に観ただけでは理解が難しい王族が担わなければならないもの、不条理な神の存在などが非常にわかりやすく描かれていると感じました。

小川 同感です。オイディプスを襲う圧倒的で理不尽な悲劇をよそに、クレオンは非常に人間的でリアルな葛藤に苛まれる人物として描かれる。クレオンがとても現代的なキャラクターだと、船岩さんの視点で織り上げられた 『テーバイ』を介して気づかされました。ギリシア劇の世界観をよくご存じない方にも、家族劇、会話劇として楽しんでいただける、「ギリシア劇の入り口」たり得る作品になると思います。なので、まずは一人でも多くの方にこの作品と出会っていただけたら嬉しいですね。

戦争と分断のドラマ、そして家族の物語『白衛軍 The White Guard』

―『白衛軍 The White Guard』は20世紀ロシアを代表する作家ミハイル・ブルガーコフの、元は小説だそうですね。

小川 これは演出の上村聡史さん自ら提案してくださった作品です。小説が発表されたのは1925年で、翌年にブルガーコフ自身が戯曲化した『トゥルビン家の日々』をモスクワ芸術座が上演しています。それをもとに、2010年にイギリスのナショナル・シアターで上演された、アンドリュー・アプトンの英訳をもとに今回新訳を小田島創志さんにお願いしました。

上村さんはブルガーコフを以前から好きだったそうですが、そのうえこの作品は、ブルガーコフの故郷でもあるウクライナの首都キーウが舞台。帝政ロシアが崩壊してソヴィエト政権が発足した1918年に、キーウではウクライナ人民共和国の樹立を宣言し、ドイツと同盟を組んでソヴィエト赤軍を追放するのですが、その立役者となったロシア帝国軍=白衛軍に属するトゥルビン家の人々が物語の核となります。

―今も続く、ロシアのウクライナ侵攻に繋がる物語なのですね。

小川 大きく捉えれば戦争と分断のドラマであり、グッと寄れば家族の物語でもある。初演時に「第二の『かもめ』」と称賛されたと言われており、家族劇の部分で言えばチェーホフ的な香りもします。専門書や論文からはうかがうことができない、家族の会話から立ち上がる生きた歴史を、お客様には感じていただけるのではないでしょうか。

上村さんは戦争や民族間の差別と分断について取り上げた戯曲を多く手掛けていらっしゃいますし、『デカローグ』を演出する際には、東欧圏の文化芸術への思い入れについても話していらした。具体的な演出プランはまだうかがっていませんが、演出家である上村さんの、創作上の「筋」がビシッと通った上演になるのではないかと思います。

さらなる〝こつこつ〟を深める 『夜の道づれ』

―年明け四月は、「こつこつプロジェクト」第二期からもう ひとつ新たな展開が生まれます。

小川 京都の劇集団・烏丸ストロークロックの主宰・柳沼昭徳さんは、第二期に三好十郎の『夜の道づれ』を選び、参加してくださいました。コロナ禍のため第二期は、最終試演を限られた関係者の方にしかご覧いただけなかった。けれど柳沼さんの「こつこつプロジェクト」での取り組みは演劇的実験性が非常に高く、また戯曲の「言葉」と俳優の「身体」が時にぶつかり、時に強力に結びついて相乗効果を発揮することが目の当たりにできる、興味深い上演であり成果も上がっていると感じました。そこで、さらなる〝こつこつ〟を深める新たな取り組みをお願いしたところご快諾いただけました。

―「Studio 公演」と銘打ったのはどんな意図でしょうか。

小川 本公演とは違う、取り組みに内包された実験性が生きる形でのシンプルな上演ができないかを模索したくてつけました。最終的にどんな形になるかは、劇場側も柳沼さんと一緒に、こつこつしながら考えていくことになると思います。

『夜の道づれ』は深夜の甲州街道を三好自身と、その分身とも思える男二人が、延々と歩き、語り続ける戯曲。言葉と身体(行為)の狭間でねじれていく奇妙な時間を、お客様に生々しく体験していただきたいと思っています。

家族が織りなす風景から今日の社会を照らし出す シリーズ「光景―ここから先へと―」三作品

―2025年5月~7月までは、シリーズ「光景―ここから先へと―」でくくられた三作です。 チェコ共和国・ブルノ国立劇場のレパートリーであるカレル・チャペック作の『母』招聘公演、世界的な評価を得ている劇作家・脚本家スティーヴン・キャラムの『ザ・ヒューマンズ―人間たち』、蓬莱竜太さんが2018年に新国立劇場に書き下ろし、前芸術監督・宮田慶子さんが演出した『消えていくなら朝』を蓬莱さん自身の演出+フルオーディションで上演します。

小川 2022年秋にコロナ禍を挟んでようやく来日が実現した、フランス・パリの国立オデオン劇場による『ガラスの動物園』以来の、待望の招聘公演が『母』で実現します。ブルノ国立劇場ドラマ・カンパニーは伝統的なチェコの文化芸術と、現代的なテーマを持つ創作の両輪を持ち、若い舞台演出家や俳優にも開かれた劇場。 新国立劇場と同じで オペラ、バレエ、演劇の三部門を持ち、それぞれに長い歴史を誇る素晴らしい劇場を持っています。『母』は2022年、1982年生まれのシュチェパーン・パーツルが演出と上演台本を手掛け、大成功を収めた作品です。

私は昨年現地で拝見したのですが、夫と息子たちを次々に戦争により奪われていく母と、死者となった父と息子たちによって繰り広げられるドラマは、シリアスでヘヴィーな内容。にも関わらず、チェコの観客は大いに笑い、 私自身何度も声を上げて笑っていました。死者となった兄弟たちの会話に施された軽妙な演出に、「戦争や人の死を、こんなふうに受け止めることもできるのか」という発見もありました。

ヨーロッパの中央から離れた小国チェコ共和国と島国の日本では、地理的条件は異なるものの、国の規模感など共通するものがある気がしています。実際、ブルノ劇場の方たちもこの交流を心から喜んでくださり、前もって日本について調べてくださっているとおっしゃっていました。

また偶然なんですが、パーツルさんと私は同じ戯曲を数多く演出しているんです。マクドナーの戯曲はもちろん、次回作は『アート』(作:ヤスミナ・レザ)で、『レオポルトシュタット』(作:トム・ストッパード)も演出したことがある、と。作品と一緒に来日される関係者も多く、個人的には劇場の方々との再会も楽しみにしています。

―劇作家スティーヴン・キャラムは、10代から頭角を現していた人気作家です。

小川 『ザ・ヒューマンズ―人間たち』(2014年初演)はトニー賞およびニューヨーク演劇批評家協会賞の最優秀プレイ、オビー賞劇作賞を受賞しています。キャラムの戯曲は以前からラインアップに入れたかったのが、ようやく実現しました。

現代を生きる人間を深く洞察し、何気ない会話の中にその深淵を垣間見せるようなセリフを書く。面白いけれど繊細で、演出家にも多くを求める戯曲です。ご自身の劇団KAKUTAでの創作に加え、新国立劇場『ロビー・ヒーロー』(2022年作: ケネス・ロナーガン) でも芯の通った演出手腕を発揮してくださった桑原裕子さんにお願いすることができ、戯曲と演出家の理想的な組み合わせができたと思っています。

―感謝祭を祝うために集まった家族の一夜が、不穏な空気に蝕まれていく様が奇妙な怖さを醸し出します。

小川 おっしゃる通り、一見するとありふれた家族劇なのにドラマが進むにつれ、ホラーを観ているような怖さに浸食されていくんです。私はキャラム自身が気鋭の映画制作会社A24で映画化したものも観ているのですが、 人間が抱える心の「闇」は、こんなにも深く恐ろしいものかと鳥肌が立ちました。

そんな「闇」のもとになっているのは各人の「孤独」で、 これも現代人が国や地域に関係なく苦しめられているもの。家族という、本来最も近しく心やすい存在の中にある「孤独」と「闇」が物語の進行と共に炙り出され、姿を現してくる恐怖を、人間の業に迫る戯曲を書く劇作家でもある桑原さんがどう料理してくださるか、ひたすらに楽しみです。

―『消えていくなら朝』は、初演時から第六回ハヤカワ「悲劇喜劇」賞を受賞するなど高く評価されています。

小川 新国立劇場の財産というべき戯曲を、書かれた蓬菜さん自身が演出する機会が作れたことが純粋に嬉しいです。2024年1月から公募を開始した7回目となるフルオーディションには2090通ものご応募をいただき、フルオーディション企画の認知がさらに確かなものになったと感じられました。3月中旬まで時間をかけてじっくりと第一次、第二次選考を行い、4月に6人のキャストが決定しています。

私小説的な内容ながら、初演時より「宗教二世」の問題が社会的に広く知られる今、また違ったこの国の、「現代の家族のありよう」を照射する上演になるのではないでしょうか。 それぞれの意義と価値、卓越した魅力を持つ7作品をラインアップできたと自負しています。各チームが充実した創作を経て幕を開けたその先の、ご覧いただくお客様の「声」を聴ける日を、待ち遠しく感じています。

新国立劇場・情報誌 ジ・アトレ 8月号掲載

- 新国立劇場HOME

- 演劇公演関連ニュース

-

小川絵梨子演劇芸術監督が語る2024/2025シーズン