オペラ公演関連ニュース

ムソルグスキーの『ボリス・ゴドゥノフ』──創作史と音楽の魅力

ロシア・オペラの名作、ムソルグスキーの『ボリス・ゴドゥノフ』。

組曲『展覧会の絵』の作曲家としても知られるムソルグスキーにとって、オペラ『ボリス・ゴドゥノフ』はどのような作品なのだろうか。

そして、作品の中に散りばめられた、ムソルグスキーならではの独創的な音楽とは?

オペラ『ボリス・ゴドゥノフ』の魅力を、音楽の視点からご紹介しよう。

文◎山本明尚(音楽学)

ジ・アトレ誌8月号より

歴史オペラかつ 歴史的な作品

ロシア音楽において、祖国の歴史を題材にしたオペラは重要なジャンルの1つであったと言える。グリンカの『皇帝に捧げた命』をきっかけに、当時のロシアの作曲家たちが創作した歴史オペラは、ロシア音楽の「ロシアらしさ」を規定し広めるためのツールとして利用されてきたからである。ボロディンの『イーゴリ公』、リムスキー=コルサコフの『プスコフの娘』、『皇帝の花嫁』などのその種の歴史オペラの傑作の森の中でも、ムソルグスキー(1839~1881)による『ボリス・ゴドゥノフ』(1868~69/71~73)は音楽史に煌々とそびえ立つ金字塔である(もちろん彼がのちに創った『ホヴァーンシチナ』も負けず劣らず魅力的な作品だ)。

『ボリス・ゴドゥノフ』は、作曲家ムソルグスキーの生涯で唯一生前に完成・上演を果たした作品であり、数多くの歌曲やいわゆる『禿山の一夜』などの管弦楽曲を仕上げてきた作曲家の熟練の筆致を聴くことができる点で重要な作品である。加えて本作は、ロシアにおける重大な転機である「動乱期」を直接的に扱った作品であるという点、また同時代のロシア・オペラのありかたの論議、検閲と上演に関する問題、他者による改訂とそれに基づいた後世の人々による受容などといった、ロシア音楽史にとって重要な契機を含んでいる点でも、「歴史オペラ」という意味以上に「歴史的な」作品であり続けている。

「初稿」と「改訂稿」 作品ができるまで

(アレクサンドル・ゴロヴィン作、1912年

よく知られているように、ムソルグスキーの手による本曲の版は、大きく見れば1869年完成の「初稿」と、「1872年版」と呼ばれる改訂稿が存在する。ムソルグスキーの校訂作業を細部まで検討した最新の研究によると、『ボリス』の稿は8つを数えるそうだが、ここでは便宜的に「初稿」と「改訂稿」に分けてオペラの創作史について概説する。

『ボリス・ゴドゥノフ』初稿は、1868年秋~1869年12月15日(以下、日付は露暦)に作曲された。作曲のきっかけとなったのは、彼の友人だった歴史家ヴラディーミル・ニコリスキーの提案である。当時は歴史劇、またそのなかでもイヴァン雷帝とその後の「動乱期」(おおよそ16世紀後半~17世紀初頭)が演劇の重要なジャンルになっていたこともあり、ムソルグスキーは大いに興味を持ち、張り切って作曲に望んだという。『ボリス』以前にも彼は、未完にこそ終わったが2作のオペラ(『サランボー』と『結婚』)に取り組んでおり、それぞれ異なったアプローチでオペラという困難なジャンルに挑んでいた。この困難さは、オペラが長大かつ複雑な編成を伴う総合芸術作品であるからのみならず、当時ロシアの楽壇で、どのようにロシア人作曲家が自らの国民性をオペラで発揮していけばいいのかという議論が盛んだったからでもある。ムソルグスキーも事実、様々なアプローチでオペラに臨んでいた。その工夫は1年以上にわたる創作の末に完成した『ボリス』に見事なかたちで結実している。

しかしこの初稿は、1871年2月に帝室劇場指導部による上演拒否の憂き目に遭ってしまう。その際指導部は、女性の要素をオペラに入れてほしいという要請をムソルグスキーに課した。彼は指示を受け、また彼自身のオペラ自体をより良いものにしたいという考えのもとで改稿を進め、1871年には改稿を劇場に提出する。1872年秋にこの版も上演不許可となってしまうが、1872~73年に友人たちの尽力による演奏会上演・部分上演の実現ののち、1874年1月17日にマリインスキー劇場で全曲初演が行われた。しかし、『ボリス・ゴドゥノフ』が真の称賛を得るのはリムスキー=コルサコフ版によるシャリャーピン主演の公演、またディアギレフによる西欧公演を待たなければならなかった。

「強大な一団」の工夫が 結実したオペラ

本作は、バラキレフをリーダーとするロシアの音楽的アイデンティティを探求した作曲家集団「強大な一団」(いわゆる「ロシア五人組」)が密に連絡を取り合っていた1860年代という時期の、音楽における創意工夫の一つの結実でもある。彼らはベルリオーズ、シューマン、リストを進歩的音楽のモデルとして、ダルゴムィシスキーを音楽におけるリアリズムの模範として、グリンカを音楽的な側面からロシア性を発揮した先人として考えており、彼らのアイディアや音楽語法を様々な形で取り入れていった。ムソルグスキーと「一団」の工夫のなかでも、本作において特に注目されるのは、叙情的アリアとロシア語の発話の様式を活かしたレチタティーヴォの融合である。上記のような特徴を、「一団」のメンバーだったツェーザリ・キュイは「旋律的レチタティーヴォ」と呼んだ。

加えて興味深いのは、ムソルグスキーの同時代作曲家としての特異な立ち位置である。彼は「一団」の中で、「同時代の文学者の思念を共有した唯一の人物」であるとともに、「ロシアの歴史がもたらした重大な問題によって苦しんだ真の知識人」(M・フロローヴァ=ウォーカー『ロシア音楽とナショナリズム』より)であるという。このような立場は例えば、『ボリス』の物語の核となっている栄光の座に就きながら自責の念で苦しむ皇帝と、ボリスに乞い願い、また最終的に彼を裏切り僭称者偽ドミトリーの側につく大衆との見事な対比関係に現れている。この対比は作曲家自身によるリブレットと音楽的表現によって前景で強調され、それぞれの登場人物たちの寄る辺なさが豊かに描写されている。

心情を雄弁に物語る 主要人物たちの示導動機

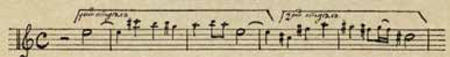

作中様々な箇所で現れ、主要人物を想起させる印象的な示導動機も、本作の大きな特徴として語らないわけにはいかないだろう。これらの示導動機はすでに早くから指摘されており、例えば1917年の論文でアンドレイ・リムスキー=コルサコフ(作曲家ニコライの息子)は、ボリス、僭称者、シュイスキー、ピーメン、ヴァルラーム、フョードルにそれぞれ一定の動機が当てられていると指摘している。この中でも特に興味深いのは僭称者の動機(譜例、アンドレイ・リムスキー=コルサコフの論文より引用)で、これは作品中で死んだ幼子ドミトリーとその亡霊にも、僭称者ドミトリーにも、その両方の象徴として用いられている。このドミトリーの動機は劇中で執拗に現れながら徐々に強まり、ボリスの不安や僭称者のモスクワ接近を雄弁に語る。

本作はまた、ロシア語による抑揚を見事に音楽化しているという点でも秀でている。単語中のリズミカルな強弱アクセントと、句・文中の音の高低による強調は、楽譜の隅々にまで行き渡り、登場人物の生き生きとした会話を演出している。第1幕第2場の酔っぱらいの放浪僧ヴァルラームの野趣にあふれる歌や、後半に度々現れてボリスを呪いロシアの将来を憂える聖愚者の歌では、ムソルグスキーは規則から逸脱する箇所をあえて設けてみせ、彼らの常ならぬ精神状態を見事に表現している。

『ボリス・ゴドゥノフ』は、ロシア史への理解が要求される筋書きや、(「改訂稿」のポーランドの場面を除けば)ロマンスの欠如ゆえ、晦渋な印象を持たれがちな作品ではある。しかし、仲間たちと緊密に協働した時期にムソルグスキーが施した創意工夫や、彼が音楽の中に埋め込んださまざまなロシア文化の写像は、プーシキンの物語とともに本作に楽しみ尽くすことのないほどの魅力をもたらしている─そしてここではそのすべてを語りきることはとてもできない! 観れば観るほどその深みに引き込まれて夢中になっていく、ぜひ何度でも味わって欲しい一作である。

◆『ボリス・ゴドゥノフ』公演情報はこちら