オペラ公演関連ニュース

オペラ『トゥーランドット』海外メディア公演評

オペラ夏の祭典 2019-20 Japan↔Tokyo↔World 第一作目、そして新国立劇場2018/2019シーズンラストの演目として話題となったオペラ『トゥーランドット』。海外メディアからも大きな反響がありました。抜粋して公演レビューをご紹介いたします。

Forum Opéra、フランス/ベルギー(Camille De Rijck)

大野は、作品の構成自体やその劇的な展開にともなって要される感情の発露を、何一つおそろかにしないことで、『トゥーランドット』のわかりやすくて力強い解釈を提供し、些細な点までも語りつくす。分かりやすさと力強さ、この二つの資質を協調させることは、滅多にうまくいかないのであるが。

(中略)

本作は、演出家チームが最後まで秘密にしていたどんでん返しで幕を引くことになる。アレックス・オリエは、まばゆいばかりの熱狂的な閃光の中で、リューの亡骸をその罪深い腕に抱いた後のトゥーランドットに、自らの喉笛をかき切らせる。聖母のごとき仕草は、ピエタ(嘆きの聖母)の様相を呈し、リューを聖化し、「切腹」したトゥーランドットの罪を浄化する。完全に納得のいく結末ではないが、このアイデアは、少なくともヒロインの苦悶をグローバル化している点で評価できる。

bachtrack、イギリス(Nahoko Gotoh)

演出家のコンセプトの中で重要な点のひとつは、カラフはトゥーランドット姫を愛するのではなく、彼女のもつ権力-彼の父王が失墜した際に、カラフ自身が失ってしまった-にこそ惹かれたというものだ。これはたしかに説得力のある根拠ではあるが、この権力への渇望については、姫のトラウマほどは明示的に描かれてはいなかったものの、エンディングにおいて彼が姫に勝利した際には(そして姫のトラウマが再度引き起こされたこのエンディングにおいては)暴虐性が明るみに出た。

(中略)

大野は決して派手好きではないため、壮麗なシーンを大げさに鳴らすようなことはなかったが、3大臣らが彼らの故郷を恋しがるような情感あふれる場面においては本領を発揮した。また、謎かけの場面においても、スコアの中の微細を色鮮やかに再現した。

大野が重きをおいた、プッチーニによる本作の、より暗く、不協和な面はオリエの暗鬱とした結末(究極的には解放されるわけだが)によくマッチしていた。

国民日報 Web版、韓国(ジャン・ジヨン)

大野は、自らが現在、音楽監督を務めているスペインのバルセロナ交響楽団とともに『トゥーランドット』のドラマチックな音楽を作り上げた。トゥーランドット役のイレーネ・テオリン、カラフ役のテオドール・イリンカイ、リュー役の中村恵理らキャストの熱演も光った。

しかし、今回の『トゥーランドット』プロダクションで最も光彩を放ったのは、オリエによる演出だった。

(中略)

オリエは今作で、権力のもつ残忍さ、根の深いトラウマ、愛の苦しみなどを示した。さらに、これまでのハッピーエンドに代えて、トゥーランドットがみずから命を絶つ結末を提示した。今作でリューの自害に衝撃を受けたトゥーランドットは、第3幕の結末部分でリューのなきがらをなでさすりながら、悲嘆に暮れる。そうして、審判のとき、「彼の名は愛」と口にするとみずからの首を刃に掛ける。カラフの求愛を拒んだのである。

La Vanguardia,スペイン(Maricel Chavarria Espuny)

その舞台にいる90名の合唱の歌唱は素晴らしかった。この合唱はこの公演のために、新国立劇場の合唱を中心に優れた歌手を集めて編成された。また、バルセロナから来日したオーケストラは最高の演奏をした。マエストロ大野は巧妙にニュアンスや変調を引き出した。

(中略)

これで東京は世界のオペラ界に足を踏み入れた。この重要な出来事を日本の伝統的服装である着物を身に付けた観客が祝っていた。

El Periodico、スペイン (Marta Cervera)

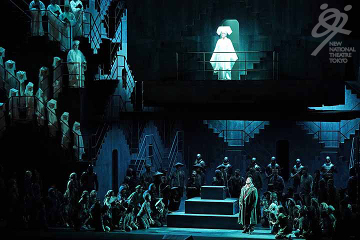

一番感銘を与えたのは、ハッピーエンドを省き、オリエ氏が採用した過激な結末とともに、バルセロナ交響楽団の演奏、そしてアルフォンス・フローレスがデザインした無数の階段がいくつものひし形を作っているセットだ。その階段に新国立劇場合唱団、藤原歌劇団合唱部、びわ湖ホール声楽アンサンブルそしてTOKYO FM少年合唱団が色々な位置に立ち、形を作った。「まだ興奮しています。素晴らしい結末でした」と観客の一人が語った。

Limelight Magazine、オーストラリア(Justine Nguyen)

本作のコンセプトである、男性から受けた凌辱による世代間を超えたトラウマに苦しめられた女性というキーポイントを模した、オープニングのパントマイムによって、この異様性はより高められた。

若い王女が、彼女の先祖の受けた暴力とむごい殺人を目の当たりにする。

このプロローグは、未婚の君主の不安定さをあらわすだけではなく、トゥーランドット姫の、彼女への求婚者たちへの仕打ちに関する直接的な動機を物語っており、また次の着想につながる。ひとつは本作のこじつけのようなハッピーエンディングへの否定と、もう一つはタイトルロールの深刻な精神的な痛み、そしてカラフの非人情性である。

(中略)

印象深いのは合唱である。大人も子供も、豊かなパワーとコミットメント、絶対的安心感を持った歌唱であった。彼らのディクションは正確で、新国立劇場オペラパレスの素晴らしい響きの中で、最高水準の演技と歌唱は激賞に値するものだ。

音乐周报、中国(Rudolph Tang)

オリエは自身の名声にかけてプッチーニの音楽にインスピレーションを求め、全く異なるO・ヘンリー式結末を用意することで、プッチーニが投げかけた疑問に答えた。

(中略)

冷え冷えとした舞台美術や照明デザインのもとで、プッチーニの原作とアルファーノの補作が物語を存分に語り尽くした中にあるアイロニーをやすやすと掘り起こしながらも、音楽には指一本触れず、歌詞もひと言たりともいじってはいない。意表を突くが納得のいく結末は癖になりそうだ。

オペラ『トゥーランドット』公演詳細はこちら

- 新国立劇場HOME

- オペラ公演関連ニュース

-

オペラ『トゥーランドット』海外メディア公演評